「全部をちゃんとこなす」って本当に必要ですか?

- 毎日がなんとなくしんどい

- 部屋も気持ちも散らかっている

- 片付けても、またすぐリバウンドする

私はかつて、思考停止の毎日を送っていました。

ちゃんと暮らさなきゃという思いだけが先行して、気づけばやることもモノも増え続け、気力も時間も、どんどん奪われていったんです。

モノを減らしたことで、気づいたことは「しなくてもいいこと」は自分で作れるのだということ。

今まで無意識にこなしていた不要なタスクに気づくことで、暮らしの中からムダが少しずつそぎ落とされ、心にも時間にも、余白が戻ってくるのを感じました。

この記事では「ミニマリストにならなくても、少しだけモノを減らすことで暮らしがラクになる」

という視点から、実際に手放してよかったモノ7選を紹介します。

あなたの暮らしにも「これはもう、やらなくてよかったんだ」と思える気づきがあるはずです。

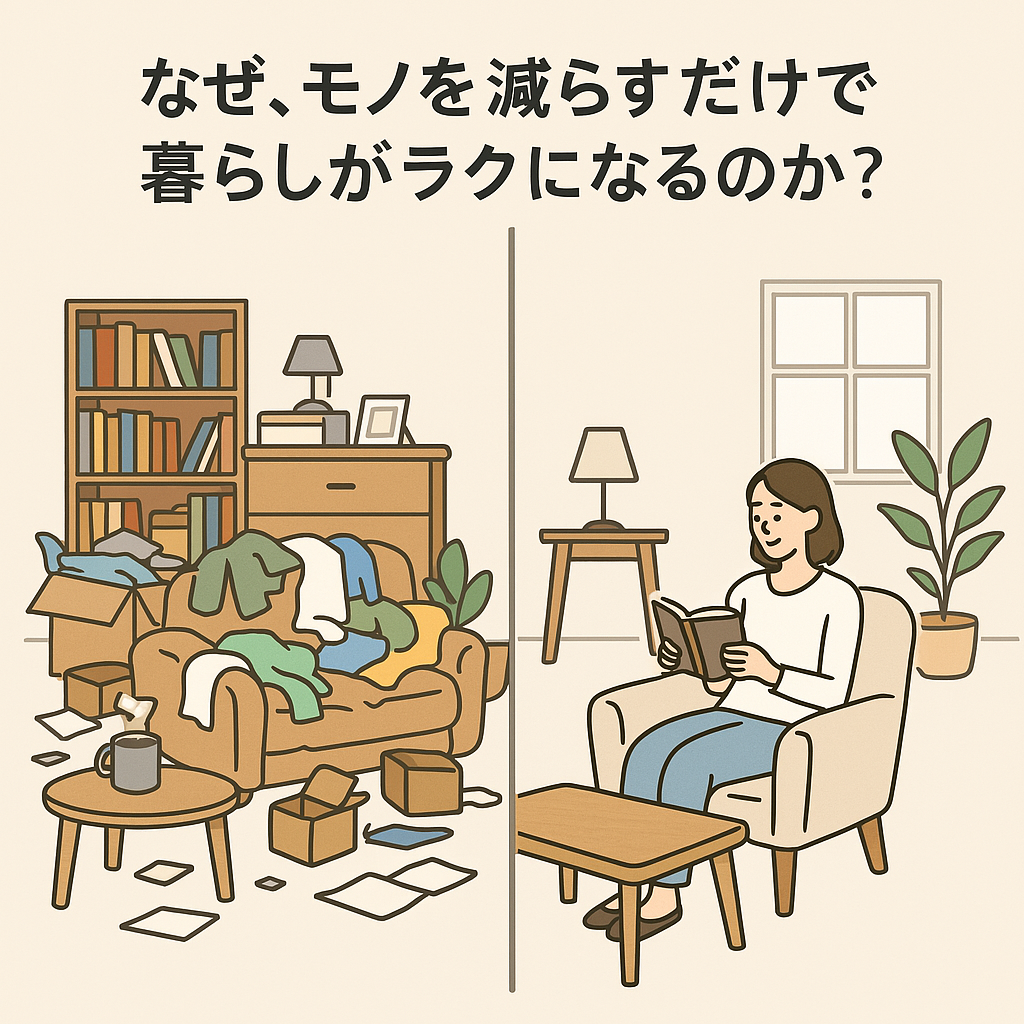

なぜ、モノを減らすだけで暮らしがラクになるのか?

現代の生活では、物が豊富であることが当然とされていますが、それが必ずしも私たちの暮らしを豊かにしているとは限りません。

そう聞くと、なんとなく納得はできるけど、実際なにがどうラクになるの?

と思う方も多いのではないでしょうか?

私自身も初めは「物を減らすだけでそんなに変わるの?」と半信半疑でした。

しかし、実際に少しずつ物を手放すことで、暮らしがどんどんシンプルになり、心や時間に余白が生まれる経験をしました。

物を手放すことを通じて感じた変化や気づきが、同じような悩みを持つ人々のヒントになれば幸いです。

本来の自分を取り戻すための大切なステップ

モノを減らすことは、忘れていた自分らしさを取り戻すための静かなリセットです。

忙しさに流され、やらなければならないことに追われる日々の中で、私たちは気づかないうちに「本当はやりたくないこと」や「誰かの価値観」に囲まれて生きています。

そんな暮らしの中で、モノを見直すというのは、ただの片付けではなく「これは本当に必要か?」と問い直す、小さな自己対話の連続。

それを繰り返していくうちに、心の中に蓄積されてきた「ねばならない」や「他人基準」が、少しずつほどけていきます。

すると、不思議なことに「自分は何にワクワクするのか」「どんな時間を大切にしたいのか」を自然と考えられるようになり、気づけば思考停止のまま流されて時間を過ごしていた自分から抜け出せるようになったのです。

これは、実際に物を減らす経験を通じて初めて得られる気づきです。

実践した人だけが知る、心の変化や生活の質の向上を味わえるものだと感じています。

だからこそ、モノを減らすことは「本来の自分ともう一度つながる」ための大切なステップなのかもしれません。

視覚的ノイズの軽減

モノが多い部屋にいると、私たちの脳は無意識のうちに数えきれないほどの「視覚的ノイズ」を受け取っています。

この視覚的ノイズとは、部屋に溢れた物の形、色、位置などの情報のことで、これが脳に余計な負荷を与えるのです。

それぞれの物に「これは何か?」「どこにあるべきか?」といった無意識の思考が生じるため、結果的に注意力が分散され、精神的な疲労感が蓄積していきます。

一方で、スッキリとした空間は、物理的にも心理的にも私たちを解放してくれます。

視界に入る情報が少ないことで、脳は余計な処理をしなくて済みます。

そのため、心が自然と落ち着き、リラックスした状態を保ちやすくなるのです。

これは、例えばホテルのシンプルで整った部屋に滞在するときに感じる「不思議な心地よさ」に似ています。

整理された空間は、目の前の作業やリラックスしたい時間に集中できる環境を提供します。

具体例として、散らかったデスクと整理されたデスクを比べてみましょう。

散らかったデスクでは、目の前にある物の山が「この書類はいつ片付けるべきか」「ここにあるこれをどこへ移動するか」などのタスクを連想させ、集中力を奪います。

しかし、整理されたデスクでは、余計なものが排除されているため、現在の作業にだけ注意を向けることができます。

これにより、作業効率が向上し、ストレスも軽減されるという効果が期待できます。

つまり、モノが少ないスッキリした空間は、心と脳に「余白」を作り出します。

この余白が、私たちの精神状態を安定させ、目の前のことに集中する力をもたらすのです。

特に忙しい現代社会では、このような空間を意識的に作ることで、より穏やかで快適な生活が手に入ると言えるでしょう。

選択疲れの軽減

「選択肢が多いほど人は疲れる」、これが心理学的にも注目される現象「決断疲れ」と言われるものですね。

現代社会では、無数の選択肢が日々の暮らしに溢れていますが、それが私たちの心や脳に与える影響は意外と大きいものです。

この現象は、私たちが選択肢に向き合う際に必要なエネルギーが増加し、それが日々の疲労感や集中力の減退につながることを示しています。

例えば、持ちモノが多い状態では、その管理や選択が日常的な負担としてのしかかります。

クローゼットに大量の服がある場合、「今日はどれを着ようか」と決めるだけで、無意識に脳が働いてエネルギーを消耗します。

このような状態が続くと、ただの朝の服選びでさえも小さなストレス源となり、これが積み重なることで大きな心理的負担に発展する可能性があります。

しかし、持ちモノを厳選することで、この「選択疲れ」を大きく軽減できます。

例えば、服の量を絞ることで、「今日はこれにしよう」という決断が簡単になり、選択肢に悩む時間が減ります。

その結果、より気持ちよく一日を始めることが可能です。

また、モノの厳選は単に「量を減らす」だけではなく、「自分にとって本当に価値があるもの」を選び抜く行動でもあります。

このプロセスを通じて、自分にとって重要な選択肢が明確になり、思考が整理されることで、脳に余裕が生まれるのです。

さらに興味深いのは、この過程が私たちの意志を強化する効果もある点です。

不要なモノが減ると、思考の整理が進み、自分の目標ややりたいことに意識を向けやすくなります。

それは、「自分の意志で動く」という感覚を育むことにつながり、日々の行動における自信も高まります。

こうした心理的な変化により、モノを厳選することは単なる整理整頓ではなく、「心の整理」の一環として捉えられます。

選択肢を減らし、自分の価値観に基づいて生活することが、よりラクで充実した暮らしへの一歩になると言えるでしょう。

自己肯定感が上がる

「モノを減らすこと」は、単なる片付けの行為ではなく、「自分にとって本当に大切なものは何か」を見極めるための重要な気づきです。

この過程は、自分の価値観と真正面から向き合い、それを肯定する作業そのものです。

物質的な整理を通じて、自分が何を必要とし、何を手放せるのかを考えるうちに、「これでいい」と思える心の強さが芽生えてきます。

それは、「これがなくても生きていける」という感覚を超え、「これだけで十分」と堂々と言える自分への自信を培う行為でもあります。

私たちは、しばしば「あれも必要かもしれない」「これも役に立つかもしれない」と、あらゆる可能性に備えようとしてモノを溜め込んでしまいます。

しかし、そうした過剰な所有は無意識のうちに心を縛り、日常生活に余計な負担を与える原因となります。

一方で、モノを減らし、本当に必要なものだけに絞ることで、「これだけあれば十分」という確信と安心感を得られます。

そして、この選択が繰り返されるうちに、自分自身の価値観がより明確になり、選択力が向上していくのです。

さらに、物を減らすことで生活の中に「スペース」が生まれます。

そのスペースは、ただ空虚なものではなく、新しい何かを生み出す「可能性の場」として機能します。

例えば、物が少ないリビングであれば、自然とリラックスできる雰囲気が醸し出され、読書や瞑想といった自分を深く見つめ直す時間を確保しやすくなります。

また、クリエイティブな活動や趣味に時間を割けることで、新たなインスピレーションが湧き上がりやすくなるでしょう。

このように、物を減らすことはただの整理術ではなく、自分を解放し、心の余裕を取り戻すためのアプローチであり、その結果、生活の質を大きく向上させる行動と言えます。

もし、この考え方を実践することに興味があるなら、まずは小さな一歩から始めてみましょう。

必要なものを選び抜くことで、心と生活の余白が確保され、より軽やかな日々を迎えられるはずです。

人と比べない感覚が育つ

モノを減らしていく過程は、単なる「片付け」の行為を超えて、意識と価値観に大きな変化をもたらします。

その中で、私が最も意外だったのは、自分の中に育まれた「人と比べない自分」の存在でした。

以前の私は、他人と比較することで自分の価値を測り、そのたびに無意識に自信を失ってしまうクセがありました。

例えば、人の持ち物や暮らしぶりを目にするたびに「これが正しい形なんだ」と感じ、その枠から外れる自分を否定していたこともあったのです。

しかし、モノを減らしていく中で、自分にとって本当に必要で大切なものだけを選び取る選択を重ねるにつれ、他人の基準に振り回される感覚が少しずつ薄れていきました。

このプロセスは、「自分の正解」を探り、自分の軸を取り戻していく旅のようでした。

他人と比べるのではなく、自分にとっての価値や意味を問い直すことで、無意識に抱いていた「こうあるべき」というプレッシャーから解放されていったのです。

モノを減らすことは単なる整理整頓や効率化ではありません。

それは、自分自身の価値観を掘り起こし、再確認する機会でもあります。

「こうありたい」と心から思える瞬間は、他人の基準や正解に縛られた過去の自分とは違い、より自信に満ちた自分自身の存在を肯定しているのです。

あれもこれも持つことで得られる安心感よりも、自分の選択に満足し、価値を感じる生活が何よりも心地よいものだと実感しました。

モノを減らすという行為は、「自分軸」を取り戻すきっかけでもあります。

それは、他人ではなく自分自身の価値観を基に人生を築き直すという挑戦です。

このプロセスを通じて、人と比べない生き方や、自分らしさを大切にする生活を深く実感することができました。

そしてその変化は、私がこれまで気づくことのできなかった心の成長を感じさせてくれるものでした。

手放してラクになったモノ7選

モノを減らすことに興味はあるけれど「ミニマリスト」という言葉を聞くと、どうしても自分には極端すぎるのではないか、と感じる方も多いのではないでしょうか。

全てを削ぎ落とし、最小限の持ち物で生きるスタイルには惹かれつつも、そこまで徹底するのは現実的でない、あるいは自分の価値観や暮らしには合わないと感じてしまう。

それはとても自然なことです。

「モノを減らす=極端に削ぎ落とす」という先入観は一旦置いてみましょう。

「何を減らすべきか」という完璧な答えを求める必要はありません。

まずは自分に合ったペースで、少しずつモノを見直してみる。

そうすることで、本当に大切なものだけが残り、それに囲まれる心地よさを感じられるようになります。

着なくなった服たち

クローゼットの中にはぎっしりと詰まった服が並んでいるのに、不思議なことに「着る服がない」と悩んでしまう毎日。

実際に手に取って着ているのはお気に入りの数着だけで、その他の服はただ場所を取っている状態です。

その理由をよく考えてみると、思い当たるのはこういった点です。

- 高価だったため、手放すことに躊躇している。

- いつか体型が戻ったら着るかもしれないと期待している。

- 誰かからの贈り物であるため、捨てるのが申し訳なく感じている。

こうした理由が頭をよぎり、気づけば「なんとなく残しているだけ」だったんです。

しかし、思い切って「今の自分にとって心地よく着られる服」だけを選び残すと、日々の支度が驚くほどスムーズになりました。

服を減らすことは「迷い」と「自己否定」を減らすことでもあります。

使っていない小物や雑貨

かわいいけど使っていないネックポーチ、もらったまま開けていないよくわからないもの、どこかでもらったキーホルダーや置き物...。

収納の奥にたまっていく細かモノたちは、実は一番「存在感がないのに管理の手間がかかるモノ」かもしれません。

ひとつひとつは小さくても、たくさん集まると「片付けの手間」や「探し物の原因」に。

なにより「持っている理由があいまいなモノ」は、心のノイズになります。

心地よい空間をつくるためには、「本当に必要なモノ」かどうかを見極めることが重要です。

理由があいまいなモノを手放すことで、収納スペースがスッキリするだけでなく、心理的な負担も軽減できます。

特に、この「心のノイズ」を取り除くことで、頭の中がクリアになり、自分が本当に大切にしたいことや物に集中する余裕が生まれます。

読まない本

本棚にあるのに一度も開いていない本。

読もうと思って買ったけど、読まずに何年も経っていた本。

「人に勧められたから」と自分の意思意外で増えた本たち。

本を手放すのは少し勇気がいりますが「今の自分に本当に必要か?」という視点で見直すと、手放せるものは意外と多いです。

残したのは「また、読み返したい」「読むと元気になれる」ような心を励ます一冊。

「いつか読むかも」と未来に期待を込めた選択ではなく、「今の自分にとって必要かどうか」を基準に選ぶことが、大切だと実感しました。

「物としての本」を減らすことで、自然と「自分に必要な情報や物語」に集中できる環境が作られます。

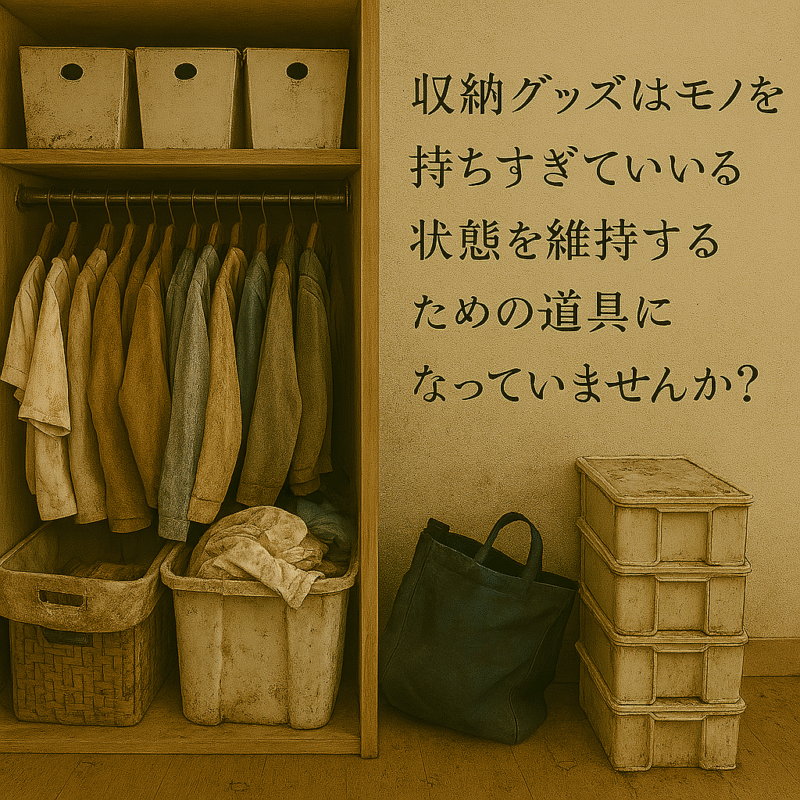

なぜか買った収納ケース

片付けのために購入した収納ケースや引き出し。

便利でおしゃれに見えるそれらのアイテムも、よくよく見直してみると、「モノを減らす前提で考えていなかった」という盲点に気づきます。

収納グッズが揃っていると、それだけで整理されているような気がしてしまいますが、実は収納グッズはモノを持ちすぎている状態を維持するための道具にもなっていたのです。

収納を増やして隠すことで管理するよりも、「収納がいらないくらい減らす」ことを優先する方が、結果的に生活がはるかにラクになることを実感しました。

収納を増やすことは一見効率的に見えても、それが実際には持ち物の増加を隠しているだけで、本質的な解決にはならないのです。

この経験から、「隠す収納」ではなく「選び抜く暮らし」を意識するようになりました。

使っていないサブスク

なんとなく契約したままの動画配信サービス、音楽アプリ...。

「安いからいいか」と思っていたけど、月々の支払いが積み重なれば意外と大きな負担となります。

サブスクは便利だけど、惰性で払い続けるとお金だけでなく時間や集中力も奪われます。

使っていない、あるいはほとんど活用していないサービスはすべて解約し、自分が「これだけは絶対に使いたい」と心から思えるものだけに厳選しました。

取捨選択の過程を進めるうちに、ふと自分の時間について考え直す瞬間があります。

「この時間を何に使いたいか?」という問いが心に浮かび、自分の価値観や本当にやりたいことがクリアになってくるのです。

気づけば「なんとなく開いていた時間」が減り、その分、本当に必要なことに集中する余裕が生まれました。

使っていないのに管理しているものを手放すことで、行動がシンプルになるだけでなく、お金を節約でき、自分が本当に大切にしたい時間やエネルギーを取り戻すことができます。

もらったけど使っていない贈り物

誰かからいただいた贈り物って、どうしても手放しづらいことがありますよね。

「せっかくもらったのだから大事にしなければ」「捨てるのは失礼かもしれない」といった思いが心に引っかかり、私も同じように、気持ちだけで持ち続けていたモノが長年手元に置いてありました。

しかし、ふと気づいたのです。贈り物の本当の役目は、渡された瞬間の喜びや相手の気持ちを受け取ることにあるのではないか、と。

その役目を果たした後のモノ自体は、必ずしも手元に置いておかなくても良いのではないかと思うようになりました。

使っていないモノを罪悪感とともに持ち続けることは、実は自分にとっても相手にとっても本末転倒なのかもしれません。

もらった時に感じた「ありがとう」という気持ちを心に残し、その物自体を手放す決断をすることも、一つの感謝の形だと考えるようになりました。

こうして「ありがとう」と心の中で伝えたうえで、使っていないモノを感謝とともに手放すことを決めた結果、驚くほど気持ちが軽くなったのです。

部屋もすっきりし、贈り物として受け取った感情は大切に心に留めながら、モノそのものからも解放されるという新しい感覚を得ることができます。

今の自分に必要ないモノすべて

モノの整理を進めるときに、最後に最も重要だと感じたのは、「今の自分にとって本当に必要か」という視点です。

この問いを深く考えることで、今の自分を見つめ直し、本質的に何を大切にしたいのかが浮かび上がってきます。

これまで「いつか使うかもしれない」「高かったからもったいない」「まだ使えるから捨てるのは惜しい」などの理由で持ち続けてきた物が多くありました。

けれども、それらはどれも現在の自分にとって実際には不要な物であり、むしろ生活や思考を圧迫する存在になっていたのです。

モノを減らすという作業は単なる片付けを超え、「本当の自分」と向き合い、どうありたいのかを再確認するための大切な時間をくれます。

過去の自分が抱えていた思いや、未来への期待と対峙しながら、今の自分が本当に必要としているものだけを選び取る過程。

それは、自分らしさを取り戻すための静かな対話です。

【まとめ】手放したことで得られたのは余白と選べる力

モノを減らしてラクになったのは、単に部屋がスッキリしたからではありません。

「今の自分に必要なものだけを選び取る」という体験そのものが、自分の軸を取り戻すことにつながっていたのだと、今ははっきりわかります。

完璧じゃなくてもいい。

一度にすべての物を整理しようとするのではなく、「これはもう手放してもいい」と少しずつ感じられる感覚を大切にする。

それだけでも、物の取捨選択を進める過程で、自然と自分の心に問いかける時間が生まれます。

記事を読んでいただきありがとうございます。自分の時間をsmileに

「自分の心地いいを選び取る」

「モノを減らしたら、心も暮らしもラクになった」

そう実感できたら、次は時間や思考の手放しにも目を向けてみませんか?