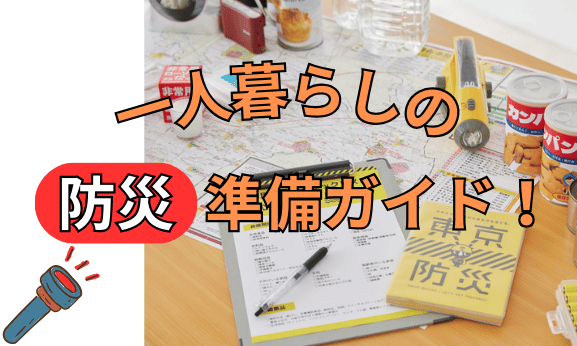

本記事では、災害対策におすすめのグッズを紹介しています。(一部、広告を含みます)

「今はまだ大丈夫だから、防災グッズは後回し…」そんな風に考えていませんか?

実際に過去の災害では、十分な準備がないために多くの人が苦労しました。

「備えあれば憂いなし」とは言いますが、いざ必要になったときに後悔しないためにも、今すぐ防災準備を整えましょう!

そこで今回は、一人暮らしでも簡単にできる防災対策と、すぐに準備できるおすすめの防災アイテムをご紹介します!

一人暮らしの防災アイテムリスト

災害が発生すると、家族や友人の助けをすぐに得られないことがあります。

一人でいる時間が長いほど、身を守るための準備が大切になります。

特に大規模な地震や台風の際、ライフラインが寸断されると、数日間は孤立する可能性があります。

こうした状況に備えるためには、「自分自身の命を守るための準備」が不可欠です。

災害直後は救助や支援がすぐに届かない可能性が高いため、最低3日間(72時間)を自力で乗り切る準備が必要です。

では、具体的にどんな備えが必要なのか、詳しく見ていきましょう。

食料と飲料水

災害時は物流が停止し、スーパーやコンビニが品薄になることがあります。

一人暮らしでは特に、食料や水の備蓄がないと孤立しやすいため、最低3日分(できれば1週間分)を確保することが大切です。

以下では、具体的な備蓄アイテムと選び方、活用法を詳しく紹介します。

水の種類と選び方

水は生命維持に不可欠なので、最低でも1日3L×3日分=9L以上を確保しましょう。

価格:3860円

(2025/4/28 11:28時点)

感想(932件)

価格:1248円

(2025/4/28 11:29時点)

感想(1565件)

食料の備蓄と活用法

災害時の食料備蓄は、いざという時に安心して過ごすための重要な準備です。

特に大規模な地震や台風の際には、ライフラインが寸断されることがあり、食材を調理する環境が整わない場合もあります。

そのため、「調理不要・簡単調理で食べられるもの」を中心に備蓄することがポイントとなります。

おすすめの保存食

以下のような食品を備蓄しておくことで、災害時に調理が難しい状況でも栄養を確保できます。

- そのまま食べられる食品(保存期間が長く、開封後すぐに食べられるものを選びましょう。)

- 簡単調理で食べられる食品(多少の水や熱源があれば調理できる食品もあると便利です。)

価格:11880円

(2025/4/28 11:33時点)

感想(380件)

食料の収納と管理方法

災害時に備えるための食料備蓄は、ただ保管するだけでなく、適切に管理し、効率よく活用することが重要です。

備蓄した食料がいざという時に役立つように、日常生活の中で計画的に回転させ、無駄なく消費する仕組みを整えましょう。

以下に、具体的な収納と管理の方法について詳しく解説します。

- ローリングストック法の活用(ローリングストック法とは、備蓄食品を定期的に食べて補充しながら、常に新しい状態を保つ方法です。この仕組みを活用すると、賞味期限切れを防ぎながら災害時にもすぐに食べられる食品を準備できます。)

- 賞味期限順に整理する(食料の賞味期限を意識しながら管理することで、古いものから順に消費し、廃棄を防ぐことができます。)

- 災害時の調理環境を整える(災害時は電気や水道が使えない可能性があるため、調理環境も事前に準備しておくことが必要です。)

- 保管場所の選び方(食料を適切に保管するためには、以下のポイントを考慮しましょう。)

- 備蓄状況の定期チェック(食料備蓄は、一度準備したら終わりではなく、定期的なチェックとメンテナンスが必要です。)

災害時に役立つ食料備蓄を無駄なく活用するためには、収納と管理方法を工夫し、定期的なチェックを行うことが重要です。

「ローリングストック法」を活用しながら、賞味期限順に整理し、普段から食べ慣れている食品を備蓄すると、いざという時も慌てずに対応できます。

また、調理環境も事前に整えておくことで、災害時でも温かい食事を確保できるため、カセットコンロや加熱式保存食の準備を忘れずに行いましょう。

日常生活の中で無理なく備蓄食料を回転させることで、いつでも安心して過ごせる環境を作ることができます。

今日から少しずつ、災害時に備えた食料の収納と管理を始めてみましょう!

調理器具の準備と活用法

停電や断水が発生した際、カセットコンロを使って温かい食事を作れるようにしておくと安心です。

必須の調理アイテム

調理時の注意点

・換気を確保して一酸化炭素中毒を防ぐ ・火を使えない場合は、「そのまま食べられる食品」を優先 ・水が貴重な場合は、無洗米や乾燥パスタが便利

【まとめ】今から備えるべき防災食と飲料水

防災のために食品や水を備蓄しようと決意したものの、実際にやってみると「賞味期限切れ」という壁にぶつかりました。

災害に備えて市販の食品や水を備蓄していたものの、賞味期限の管理が難しく、定期的な見直しが追いつかず、結果として賞味期限切れの食品が増えてしまった。

私はズボラな性格のため、計画的に消費しながら備蓄する「ローリングストック」のような仕組みをうまく活用できず、無駄が発生しやすい状況に悩まされている。

賞味期限切れを防ぎながら、災害時にもすぐに食べられる食品を適切に備蓄し直すためには、費用がかかることも問題となる。

このような課題を解決するためには、まず「無駄なく消費する仕組み」を簡単に実践できる方法を見つけることが重要だと気づかされた。

例えば、賞味期限の長い食品を中心に備蓄し、日常の食生活の中で頻繁に消費できるものを選ぶことで、自然な形でローリングストックを導入できる。

缶詰やレトルト食品、乾燥食品(フリーズドライやアルファ米など)を活用すると、賞味期限が数年単位のものが多いため、頻繁な入れ替えの負担が減る。

また、備蓄食品を「見える化」することも一つの工夫だ。

例えば、棚に並べる際に賞味期限順に配置し、古いものから順番に消費するルールを作る。

さらに、スマホのメモアプリやホワイトボードを活用して「次に食べるべき食品リスト」を作ることで、意識的に消費のサイクルを回すことが可能になる。

賞味期限が近づいた食品は、週末の食事計画に組み込むなど、自然な流れで消費しながら補充する習慣をつけるのが理想的だ。

コスト面についても、無駄なく消費する仕組みを導入することで余計な買い替えの頻度を減らせば、費用を抑えることができる。

長期保存可能な食品を選びつつ、お得なまとめ買いやセールを活用することで、備蓄コストを軽減することも可能だ。

結局のところ、災害備蓄は「管理のしやすさ」と「経済的な負担」のバランスを考えながら進めることが大切だ。

無理なく実践できるシステムを少しずつ取り入れていくことで、賞味期限切れによる無駄を減らしながら、安心して備蓄を維持することができるのだと思った。

「無駄なく消費する仕組み」と「管理のしやすさ」を重視するなら、長期保存可能な食品を選ぶことが理想的です。(これは、ズボラな私の考えですが。)

災害時に備える!飲料水の正しい保管方法と活用術

防災備蓄の中でも特に重要なのが飲料水の確保です。

しかし、「備えているつもりだったのに、賞味期限が切れていた」「いざ必要になったとき、十分な水がなかった」などのトラブルを防ぐためには、適切な管理が欠かせません。

ここでは、ペットボトル水や防災用保存水を長期間安全に保管するための具体的な方法を詳しく解説します。

飲料水の正しい保管方法

飲料水は適切な環境で保管しなければ、品質が劣化し、飲めなくなる可能性があります。

以下のポイントを押さえながら、安全に管理しましょう。

保管場所の選び方

飲料水は高温や極端な温度変化にさらされると、品質が劣化しやすくなります。

特にペットボトルは長時間高温にさらされると、プラスチック成分が溶け出す可能性があるため注意が必要です。

特に夏場は部屋の温度が上昇しやすいので、クローゼットや押し入れなどの暗くて涼しい場所に保管すると安全です。

また、長期保存水は、メーカーのケース入りのまま保管すると、光や温度変化による品質低下を抑えることができます。

スペース節約と効率的な収納方法

飲料水はかさばるため、限られたスペースの中で効率的に収納することがポイントです。

省スペースで保管しやすいウォータータンクは、折りたたみ式を選ぶと普段はコンパクトに収納できます。

価格:1590円

(2025/4/28 11:36時点)

感想(257件)

開封後の管理(安全に飲むために)

ペットボトルの水は開封すると劣化が早まるため、飲み切るまでの管理が重要になります。

飲料水の交換タイミング(賞味期限の管理)

飲料水には賞味期限が設定されているため、古いものから順に消費する「ローリングストック」が重要です。

防災備蓄用の水でも、賞味期限が過ぎると品質が劣化するため、期限が近づいたら日常生活で消費する習慣をつけると良いでしょう。

【まとめ】飲料水の正しい保管で災害に備えよう!

防災備蓄を効果的に管理するためには、「いつか飲む」ではなく、「いつも使う」を意識することが重要です。

これは、備蓄品を単なる非常時のストックとしてではなく、日常生活の一部として活用しながら管理する方法です。

特に飲料水は災害時に最も必要となる資源の一つであり、適切な管理を行うことで、賞味期限切れや品質劣化を防ぎながら、いざという時に安心して使用できる状態を維持できます。

防災バッグへの水の収納方法

「防災バッグには飲料水をしっかり備えよう!」と思って準備したのですが…いざ入れてみると、重い!これ本当に持ち運べるの?と思ってしまった。

防災対策の一環として、自分で防災バッグを作成しました。

必要なものをリストアップし、災害時に役立つアイテムをひとつずつ揃えていく中で、「水の備蓄」も当然ながら欠かせないと考えました。

しかし、いざバッグに飲料水を入れてみると、予想以上に重くなり、持ち運びが難しそうだと感じました。

災害時には最低3日分の飲料水が必要だと言われていますが、その量をバッグに収納すると、かなりの重量になってしまいます。

例えば、500mlペットボトルを4本入れるだけでも約2kg、さらにその他の備蓄品を加えると、バッグ全体の重さがかなりの負担になってしまいます。

いざ避難する必要がある場面で、この重さでは移動が困難になりそうだと不安になりました。

そこで、防災バッグに入れる水の量を見直し、持ち運びの工夫をすることが大切だと考えました。

例えば、バッグの中に入れる水を最低限の量(1L〜)に抑え、給水所や避難先で補給できるように折りたたみ式ウォータータンクを準備するのが有効です。

また、携帯型浄水ストローや水の浄化剤を持っておくことで、現地で水を確保し、安全に飲めるようにする工夫もできます。

さらに、バッグの重心を安定させる収納方法も重要です。

水の重さが偏ると、背負ったときに負担がかかるため、左右バランスよく配置することがポイントになります。

また、防災バッグの重さは持ち運びやすい範囲(5〜7kg以内)に抑えるのが理想的であり、それ以上重くなる場合はキャリーバッグやリュックの仕様を変更することも検討すべきです。

このように、実際に防災バッグを作ってみると、事前に考えていなかった問題点が見えてきます。

特に水の重量は重要な課題なので、持ち運びの負担を軽減できるような工夫を取り入れながら、最適な防災バッグを準備していきたいと思います。

実際に私も防災リュックを自作してみましたが、安価なリュックを使用したことで、その重さに驚きました。

やはり、リュック自体の背負いやすさは非常に重要だと実感しました。

リュック選びのポイントをまとめるなら、①背負いやすさ②防水性③ポケットや仕切りの便利さです。

市販の防災リュックは、これらのポイントをしっかり考慮して設計されているものが多く、初心者にとって非常に使いやすいのが特徴です。

また、自分で備えた保存食や保存水では賞味期限が近いものを選んでしまい、頻繁に買い替える必要があり面倒に感じました。

一方、市販の防災リュックには長期保存可能な飲料水や非常食が含まれているため、総合的には便利です。

飲料水の必要量と持ち運びの工夫

災害時の飲料水は1人あたり1日3Lが目安とされていますが、すべてを防災バッグに入れると重すぎて持ち運びが困難になります。

そのため、バッグには最低限の水(1L〜)を入れ、それ以上の水は別の方法で備えるのが現実的です。

「500ml〜1Lの水では不足するのではないでしょうか?」

確かに、防災バッグに入れる水の量を1L〜にするのは、あくまで「持ち運びやすさ」を優先した最低限の量 です。

しかし、これだけでは十分とは言えません。

災害時には1日あたり 3Lの水が必要 とされており、調理や衛生管理を考えると、さらに多くの水が必要になります。

そのため、防災バッグに入れる水は「すぐに飲める分」と考え、追加の水を別の方法で確保する工夫 が重要です。

以下のような方法を組み合わせることで、バッグの重量を抑えながら、必要な水を確保 できます。

飲料水の確保方法

災害時に水を必要量確保するために、バッグに入れる水と、それ以外の方法で補う水を組み合わせるのが理想です。

ちなみに、私は3つの防災用のカバンを準備しています。

- 1つ目は、すぐに避難できるように必要最低限の水や食品、防災アイテムを収納したバッグ。

- 2つ目は、衛生用品を中心にまとめたバッグで、衛生管理をしやすくするためのもの。

- 3つ目は、水や食品を中心に収納したキャリーバッグで、持ち運びしやすく、大容量の備蓄ができるようにしています。

このように、役割ごとにカバンを分けることで、状況に応じた避難や備蓄がスムーズにできるように工夫しています。

給水ポイントを事前に確認

避難時に水がなくなることを防ぐために、事前に給水所の場所を確認しておくと安心です。

防災バッグに飲料水を収納する際は、持ち運びやすさ・保存性・使用時の利便性を考慮することが重要です。

バッグには、すぐに飲める最低限の水(1L~)を入れ、それ以外の水は給水所での補充、浄水器の活用、自宅の備蓄水を利用して確保するのが現実的です。

このように、防災バッグに必要な水は「移動時に飲む分」と考え、長期間の水は別の方法で準備することで、負担を軽減しつつ、十分な水を確保することができます。

価格:2088円

(2025/4/28 11:39時点)

感想(134件)

自宅の備蓄水の必要量

一般的に、1人あたり1日3Lの水が必要とされています。

そのため、最低でも3日分=9L以上を備蓄することが推奨されます。

できれば1週間分(21L以上)を確保しておくと、長期間の断水にも対応しやすくなります。

厳選!おすすめ防災セットで安心の備え

「転がす」「背負う」「持つ」3WAYキャリーリュック採用 ものすごい防災セットシリーズ「何を揃えればいいのかわからない…」そんな方におすすめなのが、LA・PITA直営サイト【アットレスキュー】の防災セットです。

防災セットメーカーLA・PITA直営サイト【アットレスキュー】は、日本最大級の防災グッズ・防災セットの通販サイトです。

防災士が監修した厳選アイテムを取り揃え、機能性とデザイン性を兼ね備えた防災セットを提供しています。

アットレスキューの特徴

LA・PITAの防災セットは、品質・機能性・使いやすさの3つの要素を重視して設計されています。

以下に、具体的な特徴を詳しく解説します。

高品質な素材と設計

耐久性のある素材 → 長期間の保存が可能で、災害時に確実に使用できる信頼性の高い設計。

防水・防塵設計 → 過酷な環境下でもアイテムが保護されるように設計されており、雨や埃から中身を守る。

厳しい品質管理 → 防災士が監修し、実際の災害時に役立つアイテムを厳選してセットに組み込んでいる。

豊富なラインナップ

LA・PITAの防災セットは、個人・家族・企業向けなど、さまざまなニーズに対応したラインナップを展開しています。

基本セット → 必要最低限のアイテムが揃ったコンパクトなセット。

家族向けセット → 家族全員分のアイテムが含まれたセットで、人数に応じたバリエーションあり。

企業向けセット → 大規模な災害対策が必要な企業向けのセットも提供。

使いやすさを考慮した設計

直感的なデザイン → 各アイテムは直感的に使用できるように設計されており、緊急時でも迅速に対応可能。

非常食の工夫 → 簡単に開封でき、すぐに食べられるようになっている。

応急処置キット → 必要なアイテムが一目でわかるように整理されており、迅速な対応が可能。

追加の便利機能

軽量設計 → 持ち運びやすさを考慮した軽量設計で、避難時の負担を軽減。

コンパクト収納 → 省スペースで収納できるよう工夫されており、家庭やオフィスでも場所を取らない。

アットレスキューの人気防災セット

LA・PITAでは、特に人気のある防災セットがいくつかあります。

「SHELTERシリーズ」 → 防災士監修の厳選アイテムを収納したプレミアム防災セット。

「ラピタシリーズ」 → デザイン性にこだわった高機能防災セット。

「ものすごい防災セット」 → 背負う・持つ・転がすの3WAYバッグで持ち運びやすい。

これらのセットは、防災の専門家が監修し、実際の災害時に役立つアイテムを厳選して組み込んでいるため、安心して備えることができます。

アットレスキューの防災セットが選ばれる理由

アットレスキューの防災セットは、以下の理由から多くの家庭や企業に選ばれています。

防災士監修の信頼性 → 実際の災害時に役立つアイテムを厳選。

高品質な素材と設計 → 長期間の保存が可能で、耐久性に優れている。

豊富なラインナップ → 個人・家族・企業向けなど、ニーズに応じたセットが選べる。

使いやすさを考慮 → 緊急時でも直感的に使用できるデザイン。

軽量&コンパクト収納 → 持ち運びやすく、省スペースで保管可能。

メディア多数掲載 → 信頼できる防災セットブランド

親への感謝を防災セットに込めて

「ありがとう」の気持ちを形に、親への感謝を防災セットに込めて

親元を離れ、自分の生活を築いていく中で気づくことがあります。

それは、自分が当たり前だと思っていたことが、どれほど親の愛と努力に支えられていたかということ。

毎日の食事、何気ない会話、体調が悪い時の看病、落ち込んだ時の励まし…。

親が自分を守ってくれた数々の瞬間が、今の自分を形作っている。

でも、今は離れて暮らしている。だからこそ、親の安心を守るためにできることがある。

防災セットは、ただの「備え」ではありません。

それは親を大切に思う気持ちをカタチにする贈り物にもなります。

【まとめ】あなたと大切な人のために今できる備えを

「防災セットなんてまだ必要ない」そう思っているなら、一度立ち止まって考えてみてください。

突然の地震、予測できない豪雨、猛威を振るう台風…。

災害はいつ、どこで発生するか分かりません。ある日突然、ライフラインが途絶え、電気も水も使えない状況に陥ることだってあります。

そんな時、「もっと準備しておけばよかった」と後悔しても、時間を巻き戻すことはできません。

では、どうすればいいのか? 答えはシンプルです——「今すぐ備える」こと。

記事を読んでいただきありがとうございます。自分の時間をsmileに

「後悔をしたくないから私は、備える」

防災セットは、単なる「備え」ではありません。

あなたや大切な人の命を守るための「盾」となります。

アットレスキューの防災セットは、災害時に何が必要か、どのように対応すればいいのかを考え抜き、緊急時でも迷うことなく使えるように設計されています。